铭记历史 缅怀先烈·薪火映黔山丨烽火枢纽——八路军贵阳交通站

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。九一八事变后,中国人民就在白山黑水间奋起抵抗,成为中国人民抗日战争的起点,同时揭开了世界反法西斯战争的序幕。十四年浴血抗战,那些看似寻常的城市空间,都曾是民族存亡的烽火前线。

当我们翻开历史的扉页,一座用热血浇筑的抗战驿站——那些被八路军贵阳交通站庇护的身影。这里,铭刻着革命志士与爱国青年突破封锁的智慧,铭刻着西南枢纽为抗战胜利输送的物资与希望。今天,让我们一起触摸时光印记,聆听历史回响,让信仰的光辉继续照亮前行的路。

烽火枢纽:贵阳交通站的诞生

1938年10月,日军侵占广州,同时向武汉发起进攻。国民政府军事委员会下令武汉实行紧急疏散。中共驻武汉代表和八路军驻武汉办事处、《新华日报》总馆决定西迁重庆。

全面抗战期间,国民政府迁都重庆后,贵阳成为重要的抗战大后方和西南的重要交通枢纽,当时主要的交通要道有川黔、湘黔、滇黔、黔桂4条公路,通过这几条公路与邻省联通,同时与滇缅、滇越公路相联。贵阳成为华南、华东、西南与延安的交通枢纽,是由重庆通往香港、缅甸的必经要道。

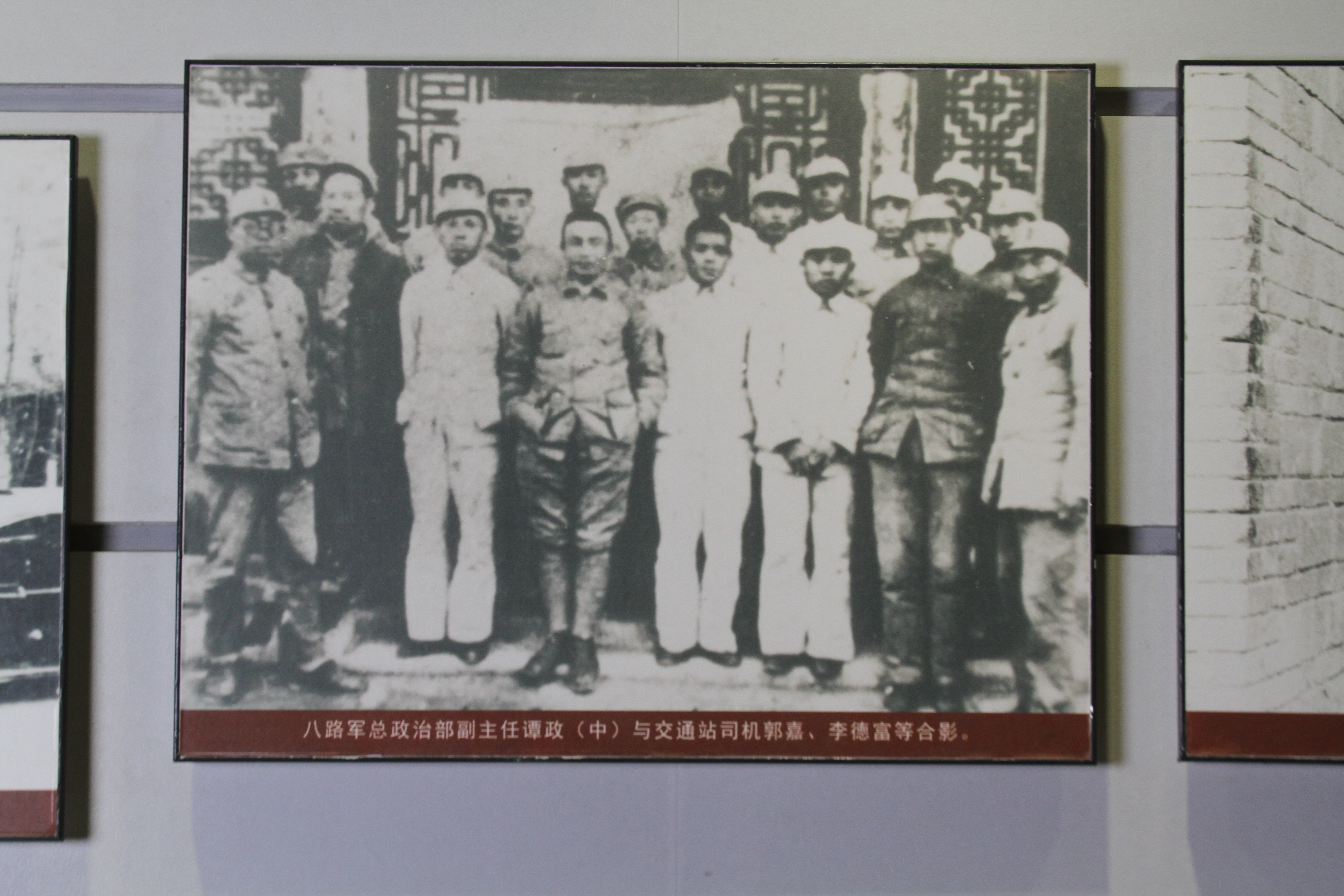

△八路军贵阳交通站运送物资到延安后,八路军总政治副主任谭政(右五)与运送人员合影留念

△经八路军交通站输送到延安的贵阳进步青年严金萱(前领唱者),随八路军冲锋剧社在抗战前线演出

△严金萱,1924年生于贵阳,就读达德学校期间,受到二哥袁超俊和五哥严金甡的影响,13岁便担任了贵州省工委的“交通员”,14岁加入了中国共产党。她积极参加贵阳“筑光音乐会”的抗日宣传活动 ,打下最初的音乐基础。1939年,严金萱母亲病逝,五哥产金甡被国民党逮捕,家中十分困难,父亲和二哥商定后送她到延安。图为严金营(后左)与父母及二哥袁超俊(严金操、后中)、五哥产金甡(后右)合影

△严金萱,1924年生于贵阳,就读达德学校期间,受到二哥袁超俊和五哥严金甡的影响,13岁便担任了贵州省工委的“交通员”,14岁加入了中国共产党。她积极参加贵阳“筑光音乐会”的抗日宣传活动 ,打下最初的音乐基础。1939年,严金萱母亲病逝,五哥产金甡被国民党逮捕,家中十分困难,父亲和二哥商定后送她到延安。图为严金营(后左)与父母及二哥袁超俊(严金操、后中)、五哥产金甡(后右)合影

为了满足革命形势的需要,保持大后方与延安之间的联系,在国共合作的形势下,1938年12月,在重庆负责中共南方局的周恩来与叶剑英决定在贵阳设立一个公开机构——国民革命军第十八集团军贵阳交通站,简称“八路军贵阳交通站”,指派原八路军武汉办事处副官贵阳人袁超俊(原名严金操)担任交通站站长。当时的袁超俊26岁,刚入党不到两年。身为贵州本地人,在达德学校上过学,加上具有相关工作经验,周恩来认为由袁超俊担任此职再合适不过。

△八路军贵阳交通站站长袁超俊(贵阳籍人,原八路军武汉办事处副官长)

△八路军贵阳交通站站长袁超俊(贵阳籍人,原八路军武汉办事处副官长)

1939年1月3日,袁超俊来到曾就读的贵阳达德学校请求支持,得到原校长黄齐生和时任校长曾俊侯支持。交通站最初借用了达德中学操场旁的一排校舍作为临时办公地点,正式启用“国民革命军第十八集团军贵阳交通站”印章及信函,同时致公函给国民党驻贵阳滇黔绥靖公署副主任吴鼎昌备案。

交通站建立后,中共中央南方局把与中共贵州省工委的联系方式交给袁超俊,袁超俊随即与省工委取得联系,省工委先后派出丁树奇、高言志、雷正光作为省工委与交通站之间的联络员。

因达德学校不久将要开学,为不影响达德学校正常的教学秩序,在贵州省工委的帮助下,由高言志同志协助,交通站租用六座碑一所民房(今民生路)作为八路军交通站的办公地点。贵阳在1939年2月4日遭到日军的狂轰滥炸,市中心成为一片废墟。袁超俊考虑到交通站还必须在贵阳城外找一处比较安全的地方,用来存放物资和汽车材料。根据袁超俊在《勤俭节约建设交通站》一文中的回忆,他通过父亲严伯寅了解到其药号职员宋鹤轩在威清门外刚建好一幢三间开木结构房屋,除他家自用两间外,其余可租给交通站使用。袁超俊一行人查看了那个地方,不仅面积够用,而且最理想的是靠近公路,在房屋与公路之间还有个很大的地方,可以改造为车场,还可以建立车库,于是他们决定租下这所房屋,自己动手,自力更生,建立他们的车场和车库,把这里建为城外接待站。此外,交通站还在青岩租借多处民房,建立了隐秘安全且交通便捷的临时安置点。

△八路军交通站青岩联络点位

八路军贵阳交通站作为中共中央和八路军设立在贵阳的办事机构,在贵阳的活动时间从1939年至1941年。交通站主要任务是负责八路军、新四军各兵站的接送和物资转运工作。

1939年上半年起就陆续转运从武汉、长沙经衡阳、桂林撤退下来的人员、物资及档案材料。从越南、缅甸、香港购买和运进的药品、军火、汽油、医疗器械、通信器材等共有150车。还负责接收宋庆龄、廖承志夫妇以及海外华侨在香港捐赠的药品、汽车、毛毯、衣物等物资,并将这些物资安全转送延安,有效地保证了抗战后方中共南北交通线的畅通。

1939年冬,交通站通过史沫特莱女士,协助中共红十字会特别党支部做红十字总会会长林可胜的工作,成功将外国援华的10吨医疗器械和药品,由贵阳运送至八路军西安办事处。

交通站另一项重要任务是负责中共中央领导及八路军、新四军来往人员的接待。由于交通站是党的干部去重庆转延安及去华东新四军总部的必经之地。在交通站经过的中共领导人有叶剑英、徐特立、李达、李克农、叶挺、张云逸、张敬承、袁国中、古大存等,越南共产党领导人胡志明、范文同也曾在此住过,通过交通站帮助解决一些越南共产党人去昆明、重庆等地的交通、汇款等问题。

交通站还接待了部分中央领导人家属,如周恩来的父亲周懋臣,邓颖超的母亲杨振德,李克农的夫人赵茉及父母、弟媳,博古的女儿秦新华等20多人。1939年2月4日贵阳遭日机轰炸后,由交通站负责安排转移到青岩居住,袁超俊经常骑自行车到青岩看望他们,为他们送去生活费及书报,直到1940年底才陆续离开贵阳。

△八路军贵阳交通站在青岩为周恩来父亲周懋臣安顿的住处旧址

交通站与中共贵州省工委密切联系,大力传播党的书刊,将党中央的文件和机关刊物《解放》《群众》等运来贵阳。同时,输送一些中共地下党员、爱国青年、华侨同胞奔赴到延安或新四军中。

1939年,繁忙的运输任务告一段落,八路军贵阳交通站开始精简人员,将许多同志调到重庆办事处或转到延安,留在贵阳交通站的,只有10多人。

到1940年初,交通站把租用的六座碑的房屋退了,全部人员、全部工作转移到威清门外。物资运输任务也比较少了,主要是转运人员。

1940年元旦,交通站成员在租借的威清门外房屋后门,贴起一副对联:“坚持抗战,坚持进步,坚持团结;反对投降,反对倒退,反对分裂。”横联是“抗战到底”。

1941年1月皖南事变发生后,国民党掀起反共高潮,同年1月21日,国民党滇黔绥靖副主任公署的特务和宪兵团、贵阳警备司令部侦缉队、贵阳省会警察局侦缉队、中统黔室行动队、军统黔站行动人员将交通站包围,逮捕了交通站留守的李配之、鲍启文等7个工作人员,查封了站内物资。

经周恩来、叶剑英在重庆与国民党反复交涉,贵州国民党当局于8月份将被捕人员释放。

八路军贵阳交通站从建立到被查封,在贵阳活动了两年多的时间,它的历史地位是无可置疑的。它是中国共产党在贵阳的一面公开的旗帜,为中国人民的抗日战争做出了巨大的贡献。

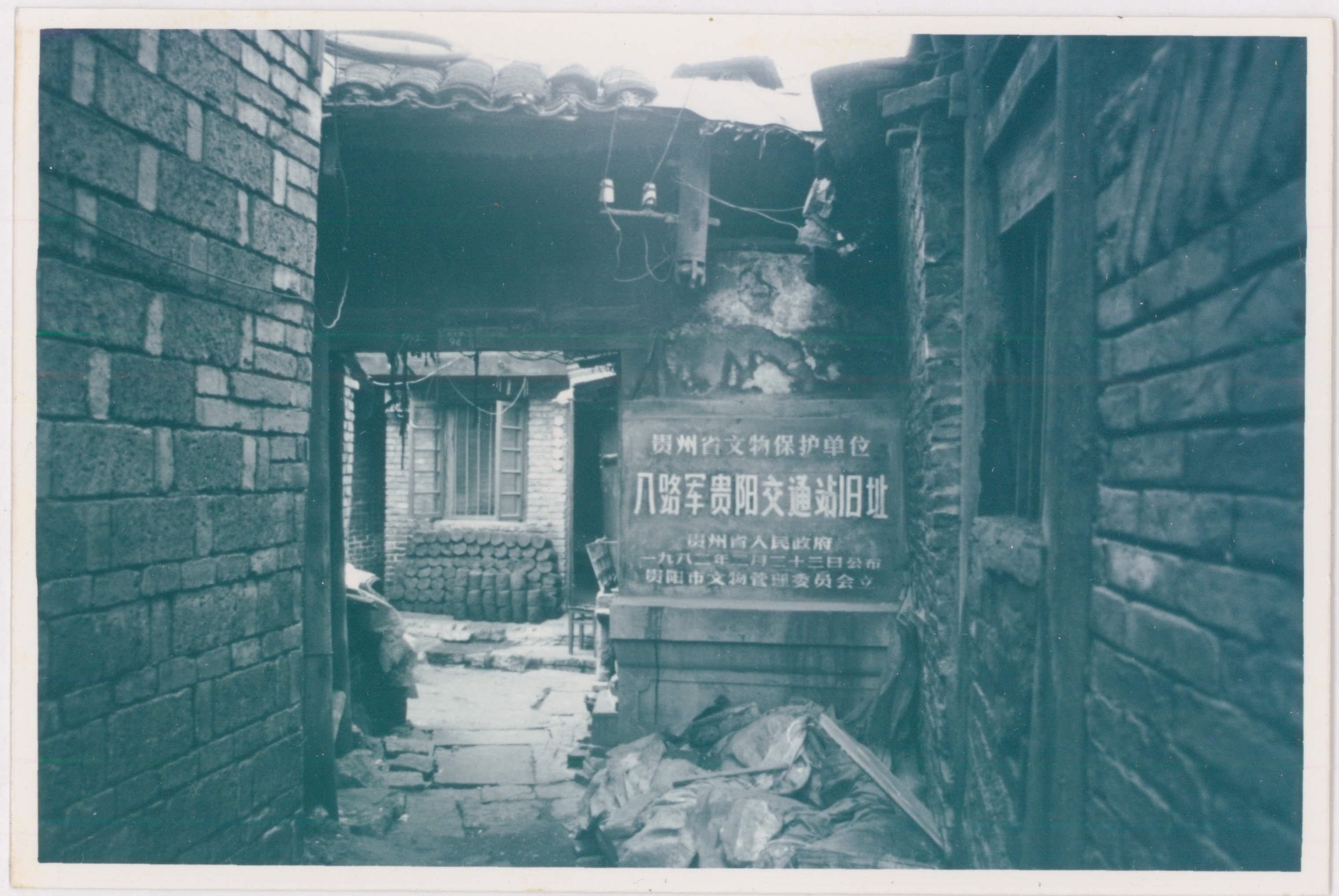

△位于贵阳六座碑的八路军贵阳交通站旧址(今民生路)

八路军贵阳交通站旧址位于贵阳市云岩区民生路,1982年被列为省级文物保护单位。旧址内现设有八路军贵阳交通站复原陈列展览,生动再现了其成立背景、建站历程以及在抗战期间的贡献。近年来,贵阳市对旧址进行修缮,增设陈列展览。2024年10月1日,修缮后的八路军贵阳交通站旧址重新开放,成为贵阳红色文化新地标。

这座见证了抗战烽火的小楼,如今静静矗立在贵阳繁华的民生路上。八路军贵阳交通站作为贵阳红色文化新地标,它正以跨越时空的精神力量,继续传递着永不熄灭的信仰之火,激励着人们在这片土地上书写新的历史篇章。