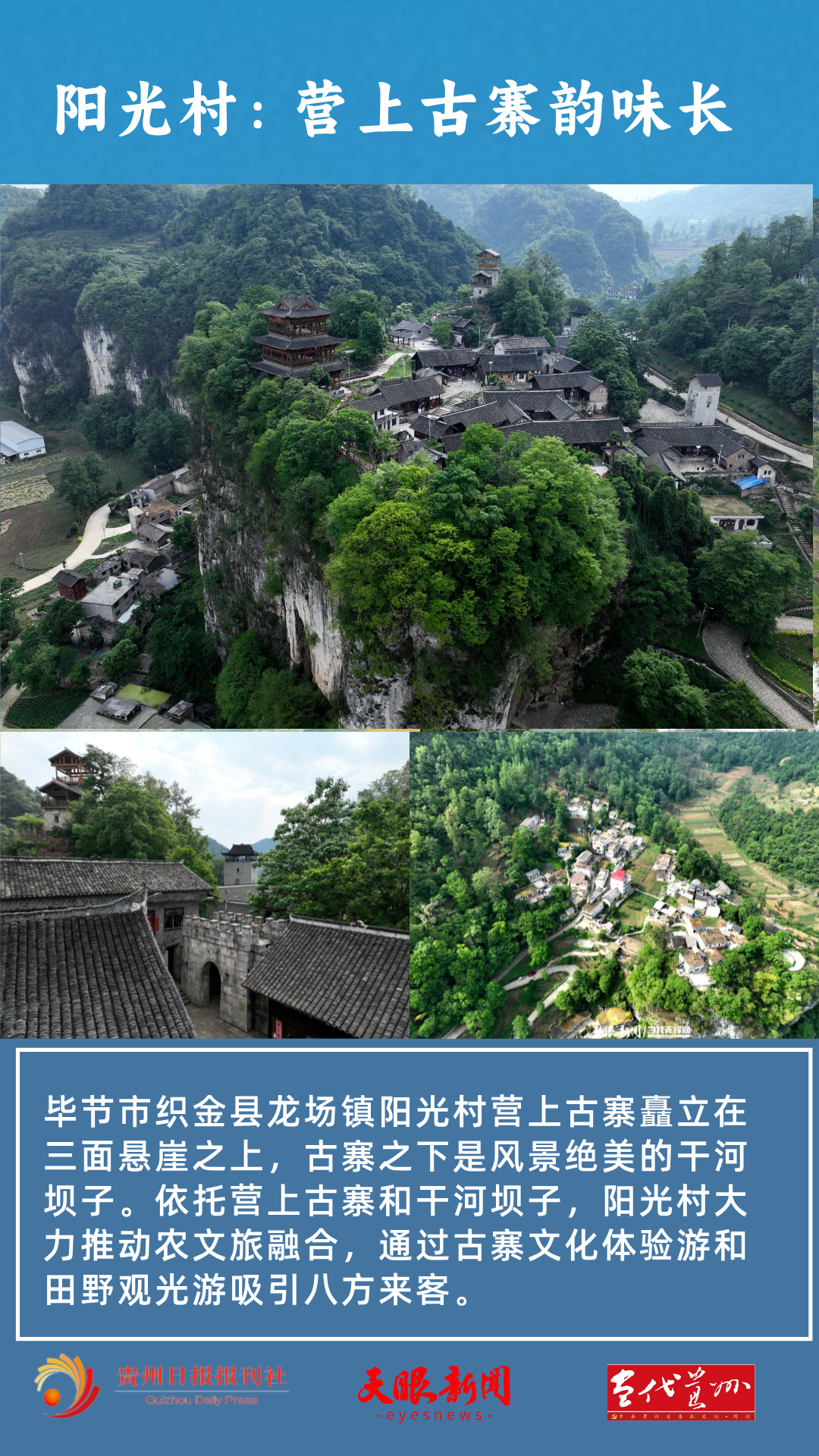

【乡愁印迹·村史村事】织金县阳光村:营上古寨韵味长

夏日午后,走进毕节市织金县龙场镇阳光村,绿色环抱的古老村落显得静谧美好。斑驳的树影洒落在青石板路,喜鹊轻踏红砖灰瓦,仿佛穿越到了明清时期的世外桃源,满眼皆是林下幽居的诗情画意。

“说起阳光村少有人知,但说起营上古寨知道的人就多了。”阳光村党支部书记陈南宇一边介绍,一边领着记者步入古寨。只见悬崖之上古色古香的民居参差错落,部分老房子还有人住,枝繁叶茂的大树如巨伞覆盖着院子。几座巨石砌成的碉堡立在路旁,仿佛在讲述着当年的兵荒马乱。

“这座木房子和大门口长满青苔的院墙,以及石墙旁边的古井,还有从前的营上小学,都是我的祖辈修建的。”走到一处院子,年逾六旬的村民王培信向记者讲述起营上古寨的历史,言语间颇为自豪。在他眼里,这些老房子能够保存到今天很不容易,现在都成了文物,寨里的古建筑尽显乡愁。“如今新房子修到了旁边,不干农活的时候,我们常到这里散心。”王培信说。

据了解,阳光村营上古寨始建于明末清初,距今已有400多年的历史。听当地干部群众讲述,再结合史志资料以及村头景区停车场旁的石碑介绍,“营上”一名的由来便也清楚——

清乾隆末年,当地王姓人家的祖先王文风从遵义来到织金龙场,在干河坝子安家。经过几代人的辛勤耕耘,到了他孙子王廷贤当家时,家底已逐渐殷实。王廷贤重视教育,长子王正邦天生神力且自幼好动,王廷贤便因材施教让其习武。后来王正邦考中大定府武秀才,被授予官职。后因看到家乡匪患严重,他便请命回家武装乡勇打击匪患,选择这三面绝壁、易守难攻之地扎营,“营上”之名由此而来。

行走在营上古寨的巷子院落,被雨水冲打得凹凸不平的石板台阶、开裂的木柱子、屋顶褪色断裂的瓦片、门窗上漆色脱落的雕纹……每一处都在讲述着古寨的历史过往,王家大院、刘家大院等古建筑历经百年风雨依然保存较为完好。这里还走出了织金著名的女革命家王素,出生于烽火岁月的她思想进步、敢作敢为,在贵阳读书期间结识了中共地下党员秦天真、徐健生等,在他们的引导下走上革命道路。

“以前这里就叫营上村,新中国成立后改名阳光大队,后来更名为阳光村。”陈南宇告诉记者,为进一步加强营上古寨保护力度,当地政府按照“修旧如旧”的原则在原有基础上对营上古寨古建筑进行修缮,还在悬崖上建设了望江楼,既方便游客观光,又为古寨文化的发展增添了新元素。

如今,营上古寨已被列入第二批中国传统村落名录、第五批贵州省级文物保护单位。凭借保存完好的古建筑和民族文化,以及秀丽的山水田园风光,营上古寨逐渐在文旅发展的新潮之中崭露头角。抗战题材电影《落经山》和央视《远方的家——百山百川行》专题栏目都曾在此取景拍摄。

一砖一瓦记录沧桑往事,一草一木见证时代变迁。经过一代又一代人的接续奋斗,如今的阳光村面貌焕然一新。

登上望江楼凭栏远眺,数千亩的干河坝子一直延伸到远山脚下,产业路、防洪灌溉沟渠在田野上纵横交错。“每年油菜花开时节,这片坝子非常漂亮,和古寨风光相映成趣,吸引很多人来旅游打卡。”陈南宇说。

近年来,依托营上古寨和干河坝子,阳光村大力推动农文旅融合,通过古寨文化体验游和田野观光游吸引八方来客。同时,以营上古寨为中心建设集观光旅游、休闲度假、文化体验为一体的综合性古寨田园景区,通过举办油菜花音乐节、编制村史、深入挖掘历史文化和红色文化等举措,以文化凝聚人气,促进乡村旅游。

“在保护古寨的基础上,我们一方面实施村庄绿化、亮化、美化工程,另一方面以村规民约促进民风崇德向善。不仅增强了群众文化获得感,也极大改善了游客观光旅游和文艺工作者文学创作的条件。随着营上古寨知名度逐渐提升,阳光村农文旅融合发展前景广阔。”陈南宇说,村里已举办了两届油菜花音乐节,每年吸引来自北京、广东、河北等地的游客上万人次。

陈南宇表示,现在村里已有村民抓住机遇开起农家乐,下一步,村“两委”将组织村民整合资源,规划发展林下养殖和民宿餐饮业,方便游客能够就地品尝原生态乡村美食,让古寨风情成为山里的发展密码。

来源/《当代贵州》2025年第32期

贵州日报天眼新闻记者 / 汪瑞梁