贵州省第八届少数民族文艺会演会刊 | 活态传承“戏中戏” 箫笛声远传世界

活态传承“戏中戏” 箫笛声远传世界

“怎么办,我该怎么办,我想走出大山,我想到上海去发展……”随着歌声响起,玉屏侗族自治县文化馆的日常场景呈现在观众面前。大家跟随女主角郑丽娜的脚步,逐步走入一个关于去留与抉择、传统与现代交织的叙事时空。

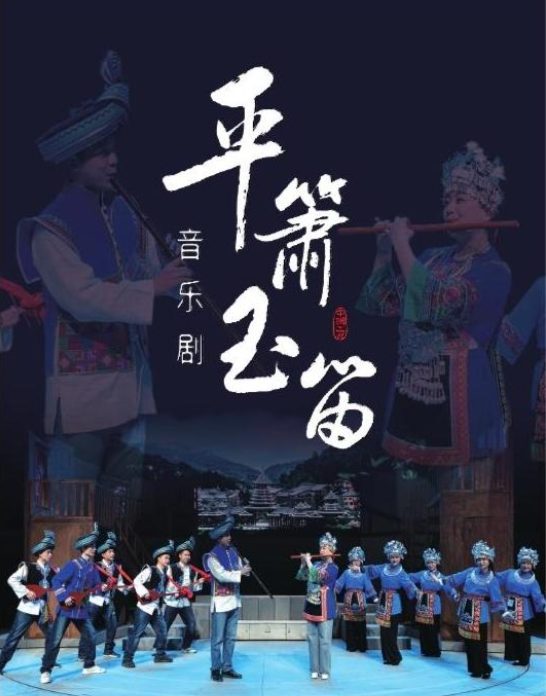

9月16日,音乐剧《平箫玉笛》作为贵州省第八届少数民族文艺会演的参演剧目,在贵州饭店贵阳国际会议中心上演。该剧以玉屏箫笛文化为叙事核心,以铸牢中华民族共同体意识为主线,融入侗族艺术元素与现代舞台表现形式,借助“戏中戏”的双层结构,讲述了一个关于文化认同、代际传承与青年回归的动人故事,不仅再现玉屏箫笛的文化底蕴,还折射出当代青年在文化自信重塑过程中的心灵蜕变,展现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的时代图景。

双线叙事串联古今

激活非遗当代价值

在2006年公布的首批国家级非物质文化遗产名录中,玉屏箫笛制作技艺便成功入选。为深化“箫笛名都”文化标识,玉屏自治县县委、县政府于2022年牵头创排《平箫玉笛》,以艺术展演的形式推动箫笛文化从“历史遗产”向“当代活态”转型。

自2022年10月建组后,团队仅用两个多月完成排演,于2023年1月4日成功首演。

音乐剧《平箫玉笛》讲述了玉屏自治县文化馆为弘扬本地箫笛文化,决定创排一部以玉屏箫笛1915年参展巴拿马万国博览会并荣获金奖为题材的歌舞剧。青年演员郑丽娜原计划离职前往上海追求“网红梦”,却在老艺术家张玉锦的劝导下,暂时留下并出演剧中“姚玉妹”一角。通过参与排演,她逐渐被老一辈对传统文化的坚守以及年轻一代对文化根源的追寻所感染,最终选择留下来,承担起传承玉屏箫笛文化的使命。

剧中巧妙设置双重时空:一条是当下玉屏文化馆排演剧目的现实线,另一条是百年前以姚玉妹为代表的工匠精心制作箫笛、远渡重洋参展的历史线。两条线索彼此呼应,形成深远的对话结构。郑丽娜的内心转变,也成为当代文化传承现象的缩影——从最初向往都市浮华到主动选择扎根传统,生动体现文化认同如何跨越代际实现“活态传承”。

作为玉屏箫笛文化的具体体现,《平箫玉笛》以年轻人喜闻乐见的音乐剧形式,将戏剧等多种舞台表现形式与侗族元素深度融合,既呈现了箫笛文化的厚重感,也彰显了艺术包容性。在舞美设计中,引入侗族吊脚楼、民族服饰及多媒体视觉,成功构建出一个多维度的文化表达空间。

同时,为参加贵州省第八届少数民族文艺会演,该剧在艺术表现上进行了全面升级:对舞美中的大转台进行重制,在音乐中融入侗族高腔元素,部分演员调整为专业院校毕业生,但故事内核与精神内涵始终保持不变。

本地人讲本地事

增强文化认同感

《平箫玉笛》的另一大亮点,是以非职业演员为主体的演出阵容。剧中角色多数由玉屏本地文艺骨干、机关事业单位工作人员和文化志愿者饰演。

为实现本土化传承需求和剧目的可持续性发展,《平箫玉笛》导演组选择在当地培养本土演员,使该剧不仅能参加比赛,更能在本地实现持续性演出。

据制作人、执行导演成禄军介绍,在玉屏自治县县委、县政府的统一调度下,剧组从全县范围内遴选出一批符合角色特质、具备一定文艺素养的干部职工。“演员中有乡镇组织委员、中学舞蹈教师、幼儿园园长……他们全部利用晚上和周末参加排练。”

这种“举全县之力”的模式,既缓解了专业演员短缺的问题,也真正实现了“群众演群众、本地人讲本地事”的创作理念。

“使用本土演员能更真实地展现侗族群众的生活状态和精神风貌,增强文化认同感。”玉屏自治县文旅局副局长、在剧中饰演县文化馆馆长张鹏的鲁若晶表示。非职业演员虽在技巧上稍显生涩,却恰好以质朴、真诚的表演,传递出真实感与感染力,成为全剧的艺术特色之一。

更值得一提的是,这样一个“非专业”团队排演的剧目,却取得了亮眼的“好成绩”。

2023年8月,经文化和旅游部艺术司组织遴选,该剧从全国各地100多部参选音乐剧中脱颖而出,成为全国仅15部、贵州省唯一一部入选“第二届全国优秀音乐剧展演”的作品。

“参加展演时,现场的专家盛赞剧目是扎根基层、服务人民的生动体现。我们通过音乐剧的形式让群众了解玉屏、了解玉屏的箫笛文化。”成禄军说。

接过历史的传承

箫笛声响彻海外

玉屏箫笛历史悠久,始制于明代万历年间,明清时期被列为贡品,至今已有五百年的历史。早在1913年就荣获英国伦敦国际手工艺品展览会银奖,1915年再获巴拿马万国博览会金奖,被誉为“贵州三宝”之一,与茅台酒、大方漆器齐名。

1990年,玉屏被国家文化部授予“中国箫笛之乡”称号。历经数代玉屏箫笛制作工匠的钻研,玉屏箫笛由一箫一笛发展到现在的七箫十二笛,有一百多个花色品种,不仅是一种乐器,也成为馈赠亲朋好友的高雅礼品。

“我们希望通过舞台剧的形式,让玉屏箫笛走出大山、走向世界。”编剧林亚军表示,《玉屏箫笛》不仅是一张城市文化名片,更是增强民族自信、推动中华优秀传统文化国际传播的重要载体。

“平箫玉笛走出国门,让世界听见中国的声音……”这是剧中唱词,也是该剧的深层愿景——以艺术为媒介,推动非遗从“被保护”走向“被传播”,从“被观看”走向“被理解”。

“新时代向我们召唤,要挑起传承的重担……历史与现实相辉映,迎接民族文化灿烂的明天。”在全剧尾声的合唱中,全体演员共同站立台前,灯光缓缓照亮每一张面孔——他们既是剧中人,更是现实中的文化传承者。

传统文化并非“沉睡”的遗产,而是可以不断被重述、被激活、被创新的活水之源。

《平箫玉笛》不仅是一部歌舞剧,还是一场跨越百年的文化接力。它通过轻盈的舞台叙事承载厚重的历史主题,借助“小人物”的故事映照“大时代”的命题,成功将玉屏箫笛从一件静默的器物,转化为一个有温度、有生命力的民族文化符号,向世界发出悦耳的声音。