火上央视!毕节这盘硬菜,有来头

毕节美食上央视啦!

近日

央视财经频道

《回家吃饭》栏目

“旅游美食带回家(五)”

推介毕节豆豉火锅

点击链接观看视频https://mp.weixin.qq.com/s/WJQ_zOwux1IW5wqesDRC0g

黔西北一带山高水长,秋冬时节细雨迷蒙天冷地寒,特殊的一方水土,使百姓重滋味,喜豆豉。

豆豉辣椒酱,是每家每户餐桌必不可少的俏料,用来做火锅底料,香辣开胃,回味无穷。

遍地可见的大方六龙豆干火锅、黔西跳水豆豉活菜,无一不用各自特色的“豆豉粑海椒”招徕食客,淡浓相宜的豉辣香味弥漫在大街小巷,构成了城乡的烟火之味。

豆干火锅、跳水豆豉活菜两者不同之处是豆干火锅以加入碱豆干为主,跳水豆豉活菜则用嫩豆腐。

锅底通用菜油炒制豆豉粑海椒,倒入山泉水,微火煮开,再放入油渣、酥肉、新鲜五花肉等荤菜,撒上一把切碎的本地苦蒜、芫荽,便秀色可餐了。

食用的过程中,配上土豆片、豆芽、魔芋豆腐及各种新鲜时令蔬菜,可谓是营养与美味兼具,视觉与味觉同受冲击。

为何豆豉辣椒酱火锅在黔西北一带特别红火?带着疑问,笔者查阅了多本地方志。

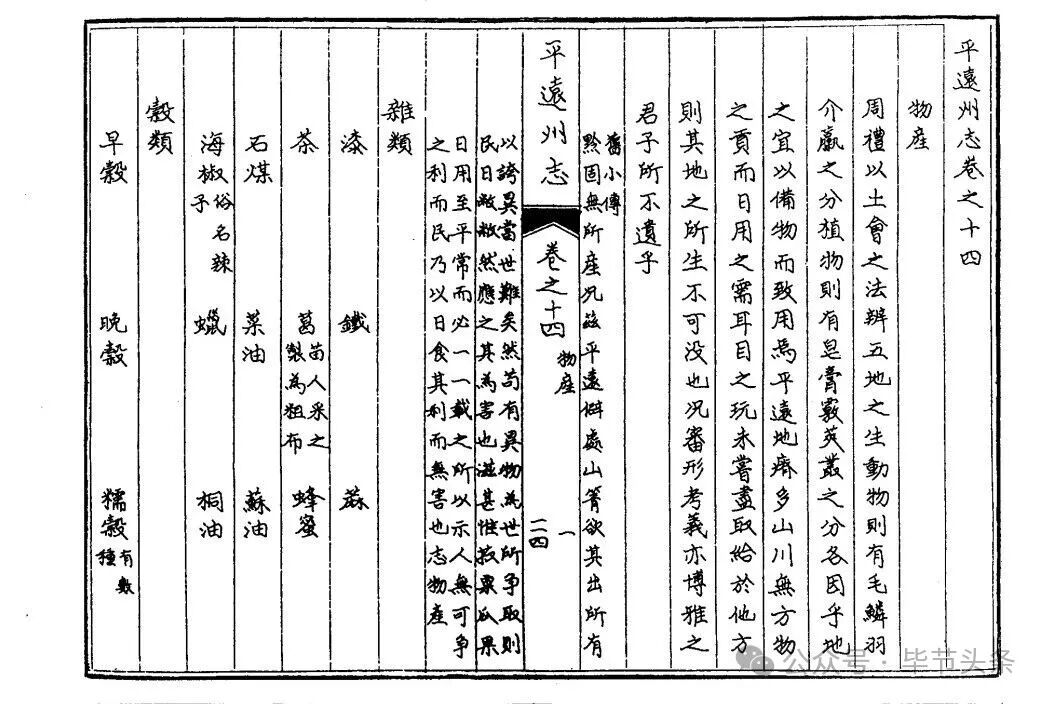

图说:《平远州志》对辣椒的记载

辣椒原本是中南美洲的原产作物,至少有七千多年的栽培史,明末清初传到中国。

从方志的记载来看,康熙十年(1671)的《山阴县志》是中国最早记载辣椒的地方志,辣椒在贵州旧方志的名称多作“海椒”,俗称狗椒、秦椒、辣子、辣角、辣火等。

辣椒出现在贵州的时间,康熙二十七年(1688)贵州巡抚田雯亲撰的《黔书》里就有明确记载,书中“盐价”条载:“当其(盐)匮也,代之以狗椒,椒之性辛,辛以代咸,祗诳夫舌耳,非正味也。”

目前,贵州地方志可查到最早有记载的是康熙五十七年(1718)的《余庆县志》,县志卷七“土产”云:“海椒,俗名辣火。”

据此推测,18世纪初的康熙后期,辣椒已在贵州引种。毕节所辖的平远州(今织金县),撰有乾隆十六年(1751)的未刊稿《平远州志》,其卷十四记载有:“海椒,俗称辣子。”并将其与菜油、蜂蜜并列为杂类,这是毕节地方志最早的辣椒记录。

图说:毕节皱椒,俗名鸡爪辣

图说:毕节皱椒,俗名鸡爪辣

贵州不产盐,历史上是一个极度缺盐少咸的省。田雯治黔时曾言:“黔独无(盐),仰给予蜀,蜀微则黔不知味矣。”贵州地处云贵高原之万山之中,所食多用川盐。

但贵州多崇山峻岭,行路不便,使得川盐等入黔十分艰难,以至于“(盐)值昂,而民之艰食者比比矣。”于是出现用狗椒“辛以代咸”的情况,食辣一定程度上弥补了人们对咸味的欲求。

中国传统饮食讲究“五味调和”,《吕氏春秋·本味》:“调和之事,必以甘、酸、苦、辛、咸。”东汉·刘熙《释名·释饮食》:“豉,嗜也,五味调和,须之而成,乃可甘嗜也。”

豆豉乃五味调合之物,历史悠久,先民酿造豆豉的历史,可以上溯至殷商,秦汉时已有文字记载,何时传入黔西北,没有明确记载。

图说:晒制豆豉粑

黔西北豆豉的做法很家常,更传统。把煮熟的黄豆用鸢尾科的“豆豉叶子”一层层包起来,不再加什么原料,“焐”上十天半月,就能渐渐变得黏手,等到拨动时能够“藕断丝连”便是最成熟的状态。

这种豆豉可以直接吃,也可以晒干,变为颗颗独立、便于保存的“干豆豉”;也可加上盐和姜蒜末,加工成风味更特别的“水豆豉”或“豆豉粑”。

贵州大多地方志将辣椒记作“海椒”,而道光二十七年(1847)刊印的《平远州志》却写成“醢椒”,并与姜、花椒并列。

按,“醢”在《说文解字》中作肉酱解,是以黄豆及各种肉类为原料制成的酱。“海”“醢”音同,“醢椒”似可理解为用于制酱的辣椒。

估计辣椒传入平远后,平远百姓就用豆豉、生姜、大蒜、辣椒、花椒、肉沫形成新的组合之物,用菜油高温炒制之后做成豆豉肉沬油辣椒酱。

写志之人在记录之时,因惜墨如金,记作“醢椒”,无意之中,将豆豉肉沬油辣椒酱制作之法用“醢椒”两字简略记录。这说明,豆豉辣椒酱早在道光年间就在平民生活的灶台上有了一席之地,与麻辣、酸辣等辣味制品一道火火辣辣,并存于世。

豉辣之味为何在《平远州志》有记载?笔者估计与皱椒有关。皱椒又名鸡爪辣、线辣,是黔西北特有的地方品种。大方、黔西、织金的气候等自然条件非常适宜辣椒种植,因土壤含碱度较高,所种植的辣椒肉质肥厚,色泽红亮,辣味较低,椒香浓郁。以皱椒为基础制成的豉辣味火锅,看起来鲜红火辣,但吃起来却只香不辣,广受百姓欢迎,是老少皆宜的“下饭菜”。